Un filo d’aria

“Avevo quell’andatura incerta che chiamano esperienza”.

Non volevo interrompere quel sottile filo che ci lega. Parte nascosta di un rapporto umano desiderato anche se insolito.

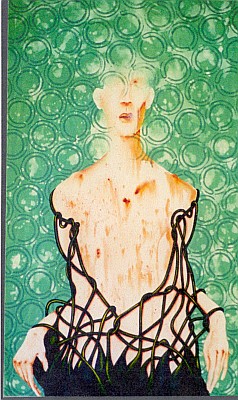

Ero occupata a curare il mio corpo che ogni tanto s’inceppa da solo. Un corpo dissociato.

L’involucro in superficie emana luce sana. "Non si direbbe mai… Sembri il ritratto della salute. Ma non è che …?".

"No, non fingo. Magari!"

All’interno un esercito ribelle (sistema immunitario) che, invece di difendersi, attacca se stesso. Lasciando ferite che si chiamano placche. Una volta è una paresi ad una gamba, un’altra volta si vede doppio, oppure è una morsa che stringe la gabbia toracica, magari glutei e gambe sono come in fiamme, o metà viso è anestetizzato. Altre volte è tutto insieme e si è come un albero schiantato. Lentamente, con enormi sforzi, si riacquista la posizione eretta, si muove qualche passo stentato. Settimane, mesi, anni, tredici nel mio caso, di fisioterapia dove si ripetono esercizi mirati. Senza sosta. Ad ogni ricaduta si ricomincia daccapo, perché le placche si sommano e la disabilità aumenta.

Il giorno di San Valentino, quando sono entrata in ospedale, "avevo quell’andatura incerta che chiamano esperienza".Meglio buttarla sul poetico. Dopo l’ennesimo ricovero, siccome il reparto ospita malattie pesanti e difficilmente se ne esce guariti, ho imparato a salvarmi la vita praticando l’understatement.

E poi era una giornata da baci Perugina, mazzi di fiori, cenetta a lume di candela … Sì, mi mancava un fidanzato, ma non avevo nessuna voglia di far l’ammalata in pigiama e pantofole. Non che il morale fosse alto, ma da veterana ormai so cosa trovo e sicuramente il lato umano che si coglie qui dentro è la parte più interessante.

Questo perché la malattia induce un gran cambiamento nelle persone. Lo so perché è stato così anche per me. Passata l’angoscia dei primi tempi, la disperazione, superato il varco: malattia = sventura, s’impara a rileggerlo come: sventura = opportunità. Ci si libera delle cose inutili, della zavorra accumulata negli anni. Dissapori, dubbi, paure, regole assurde, progetti interminabili. Sono altre le cose che contano adesso. Anche il tempo scorre in modo diverso.

Con tenacia e sofferenza ho quindi imparato a controllare una malattia ritenuta incontrollabile. Senza commiserarmi e lamentarmi troppo. Cosciente che, se è scoppiata una guerra all’interno di me stessa e nulla sarà più come prima, è meglio darsi da fare per non soccombere.

La settimana trascorsa in ospedale (beffa del destino, era pure carnevale) allunga la lista dei miei problemi. Una gastroenterite virale, presa sul posto, mi tormenta e prosciuga per quattro giorni. Le sicurezze, trovate faticosamente anche nella precarietà, vacillano. Tocco il fondo, incapace di stare in piedi e di fare qualche passo.

Automatico ripensare alle parole di mio figlio: dice che ricordo solo le cose negative. Me lo ripete spesso, per poi proseguire con la storia del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Di solito devo stare seria, perché mi viene in mente quella del cavallino che almeno è più originale e che, in questo caso, si adatta perfettamente: "Degli psicologi prepararono una stanza piena di giochi, bambole, peluche, caramelle e dolci di ogni tipo; il paradiso dei bimbi insomma! Poi chiamarono un bambino invitandolo a giocare con quello che voleva e a mangiare di tutto, lasciandolo poi solo. Il bambino si aggirava incuriosito, ma non sapendo che gioco scegliere, dopo un po’ piangeva disperato perché aveva paura che i giocattoli fossero pericolosi e i dolci gli facessero mal di pancia. La bambina, chiamata per seconda, non pianse, ma si rifiutò di toccare giochi e dolci, guardandosi in giro terrorizzata. E così il terzo e via dicendo. Non serviva a niente tranquillizzarli. Allora riempirono una stanza di "fichi" di cavallo, coprirono per bene il pavimento e fecero un gran mucchio nel centro. Fecero entrare una bambina senza spiegarle nulla. Dopo un po’ sentirono ridere a crepapelle. Incuriositi entrarono. La bimba stava allegramente scavando nel mucchio. Quando le chiesero cosa stava facendo, lei si girò ridendo: sto cercando. Con tutta questa cacca deve esserci il cavallino!".

Morale della favola (ben nascosto sotto la cacca di cavallo): bisogna ammalarsi per gustare la salute?

Infatti, le compagne di sventura con le quali divido la stanza in ospedale, hanno problemi più gravi dei miei e mi fanno sentire comunque, nonostante tutto, fortunata.

Il mercoledì delle ceneri (questa storia è costellata di date sacre e profane) in ambulanza arrivo ad Arco in una casa di cura dove comincio finalmente un serio periodo di convalescenza e riabilitazione. Il primo, nonostante la malattia sia ufficiale da molti anni e le ricadute si ripetano. I pazienti neurologici sembrano non avere accesso a queste strutture riabilitative.Eppure possiedono malattie croniche, degenerative, molto impegnative e costose. La fisioterapia è fondamentale, fa miracoli, l’ho sperimentato su di me. Allora perché non ci alleggeriscono questa vita difficoltosa con un periodo di soggiorno in queste strutture? Sarebbero come le terme per i malati di fegato, gli artritici e i reumatici, e senza andare fino a Chianciano o a Ischia. Qui, nel nostro bel Trentino. O siamo pazienti senza speranze, per i quali non vale la pena investire risorse?

Le prime stentate passeggiate all’aperto mi fanno scoprire la bellezza del posto dove mi trovo. La struttura è un ex sanatorio, garanzia d’aria salubre dunque, con uno splendido giardino d’ulivi che confina con il Sarca che scorre allegro. In alto il castello di Arco domina la valle e crea una coreografia suggestiva.

L’aria buona, la fisioterapia quotidiana, le attenzioni del personale, la forza di volontà, tutto contribuisce a farmi riprendere. Anche la mente finalmente riposa. Si è messa tranquilla, sa che anche questa volta ne uscirò.

I degenti sono per lo più anziani. Che belle persone! In-

dimenticabili. Rivedo me stessa in loro. Camminano piano come me. Allora è come avessi, per quanto riguarda l’agilità, 85 anni e, più o meno, la metà per l’aspetto fisico e la testa. E’ avere da giovane i disagi della vecchiaia. E’ come vivere due vite.

Qui sono la più giovane sicuramente. Guardata con perplessità all’inizio.

Dopo alcuni giorni, girata la voce, preso atto che forse sono più sfortunata di loro, divento una confidente autorevole che può capire le loro difficoltà. Mi riassumono la loro vita, i vuoti lasciati da persone care, le speranze riposte nei nipotini, gli immancabili elenchi di malattie. Poi si scusano, percepiscono la pesantezza del loro raccontare. Ma basta un sorriso per rassicurarli che capisco, perfettamente.

L’otto marzo un rametto di mimosa sul mio letto mi ricorda che la vita fuori di qui è andata avanti. Sorridono allegre le vecchie signore, ricambiando gli auguri per la festa della donna con un po’ di malizia, come per dire: sicuramente in questo hai ancora qualcosa da provare!

Il primo giorno di primavera lascio la clinica accompagnata dagli abbracci dei miei compagni di viaggio, con il cuore gonfio di quell’umanità che non si trova ovunque.

Non so se si possa trarre qualche spunto di riflessione da quello che ho detto in modo disordinato, un po’ confuso, ma non è semplice parlare di cose così personali, cosciente che possono essere macigni per alcuni e per altri un soffio di vento.

Sicuramente è un augurio. Di gustare la propria salute giorno per giorno, ringraziando la vita di essere sani.