Il referendum perduto

Perché il sindacato ha lanciato una consultazione che non poteva vincere? All’interno di una società che ha abbracciato l’individualismo?

È stato sbeffeggiato su tutti i media Maurizio Landini, segretario della CGIL. Non solo perché ha indetto un referendum arrivato lontanissimo dal quorum. Ma soprattutto per il suo commento in parte soddisfatto: “13 milioni di persone hanno detto a tutti che il lavoro deve tornare centrale”.

“E invece il punto è proprio questo” ci dice, con convinzione, Michele Guarda, segretario provinciale della Fiom (e molti anni fa anche redattore di QT). Per quanto ci riguarda, gli sbeffeggiamenti dei nostrani maestri di pensiero come pure dei politologi, categorie dallo sguardo sempre rivolto all’indietro, subalterno alla cultura dominante, i loro sbeffeggiamenti – dicevamo - non sono molto probanti. O forse sì: nel senso che confermano un’ottusità delle élite nel guardare all’attuale società.

Ma seguiamo il pensiero di Guarda, che è tutt’altro che una difesa d’ufficio del capo nazionale, l’arroccamento nell’istituzione nel momento della sconfitta. Quello del segretario dei metalmeccanici trentini (e con ogni evidenza non solo di lui) è un discorso ampio, che abbraccia temi di vasto respiro. Non ottimista per l’immediato, cerca però soluzioni.

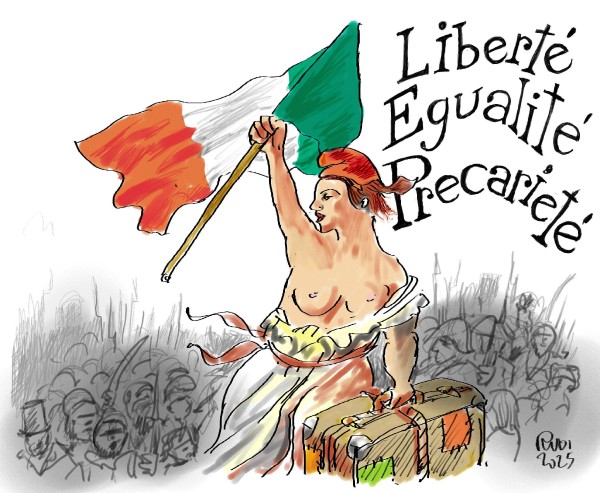

Il punto di partenza dunque è il lavoro, come elemento chiave per promuovere la libertà, l’uguaglianza, la democrazia. Non a caso il lavoro è a fondamento della Costituzione, scaturita dalla lotta di Resistenza. Eppure il lavoro, evidentemente, non è percepito dalla maggioranza della popolazione come un tema decisivo, su cui ci si debba spendere e col quale si possa trasformare la società.

L’individualismo nelle fabbriche

“È proprio nei luoghi di lavoro - prosegue Michele Guarda - che spesso prevale la disillusione, la convinzione che non valga la pena impegnarsi perché tanto nulla potrà cambiare. Talvolta è persino peggio, a prevalere è l’individualismo: degli altri non mi importa. Persino se ‘gli altri’ non sono le persone che vivono in Paesi poveri, o i dipendenti di altre aziende, ma i tuoi colleghi, quelli che vivono e lavorano al tuo fianco, ma magari in appalto, o precari. ‘Mi faccio i cazzi miei, che me ne frega a me di quelli là’. Senza capire che solo migliorando le condizioni di tutti, unendomi e lottando assieme agli altri, posso migliorare anche la mia condizione personale, mentre se me ne infischio della sorte degli altri prima o poi rimarrò solo di fronte alla gigantesca potenza economica del capitale”.

La cultura individualista – quella che vede come un vecchio arnese tutto ciò che è collettivo (Renzi che definiva la Cgil “quelli del gettone telefonico”) e spesso lo osteggia apertamente – è diffusa a tutti i livelli, dall’operaio metalmeccanico all’editorialista del grande giornale, ed è alla radice del progressivo peggioramento delle condizioni dei lavoratori. In Parlamento è tutto un fiorire di provvedimenti che hanno permesso, anzi scientemente favorito, la precarietà.

Nessuna meraviglia, quindi, che tale cultura dominante oggi abbia ritenuto il ripristino delle tutele dei lavoratori poco importante, o addirittura controproducente.

“Di fatto – continua Guarda – ci troviamo in una fase storica di disgregazione dei rapporti sociali, senza i quali non può esservi alcuna protezione delle persone, nessun argine alla forza oppressiva dei grandi detentori della ricchezza nei confronti di coloro che per vivere devono lavorare e che quella ricchezza, col proprio lavoro, la creano. Se chiedessimo a un passante: ‘Nel 2025 in Italia è lecito per una azienda licenziare una lavoratrice o un lavoratore perché ha partecipato a una manifestazione per la pace, perché ha dichiarato un infortunio, perché aspetta un figlio, o perché ha aderito a uno sciopero?’, probabilmente quel passante risponderebbe che non è possibile. Eppure lo è, è perfettamente legale, e succede tutti i giorni. Anche nelle aziende più blasonate, quelle dove i politici corrono per farsi fotografare mentre stringono la mano all’imprenditore o al dirigente. Quando parliamo di precarietà del lavoro parliamo di queste cose qui, di persone che per paura di perdere il lavoro e non riuscire a pagare l’affitto accettano di lavorare senza le condizioni minime di sicurezza. E muoiono. Siamo alla follia della legge che consente alle aziende di avere anche tutti i lavoratori in una condizione di precarietà senza alcun vincolo temporale, per tutta la vita. Però va di moda sbeffeggiare chi lotta contro il precariato appellandoli come ‘quelli del posto fisso’.”

La convinzione prevalente, che le disuguaglianze siano positive

Non è solo una questione che riguarda le fabbriche. La cultura dell’individualismo plasma una società che si sta spostando tutta verso l’incremento delle disuguaglianze. Il caso forse più ovvio, e da tutti avvertito, è il declino della sanità pubblica. E poi c’è il tema degli affitti. “Chi non è proprietario del proprio alloggio oggi vede sfumare il proprio reddito in affitti insostenibili. Non è la conseguenza di una disgrazia, è una scelta chiara. Il disimpegno dalle politiche per la casa, si tratti degli alloggi pubblici che non si costruiscono più o del mancato contrasto agli affitti brevi; e determina lo spostamento della ricchezza dal lavoro alla rendita. Si lavora per pagare l’affitto, a vantaggio del proprietario degli immobili”.

Chiaramente questa è una dinamica in atto da tempo, sarebbe semplicistico e fuorviante attribuirla al governo Meloni, o ai soli governi di destra. Il Jobs Act è stato varato dal governo Renzi, e in ogni caso il centrosinistra, quando ha governato, si è ben guardato dal porre rimedio alle norme più pesanti contro il lavoro messe in campo dalle destre.

“Parlamenti e Governi, nel corso degli anni, a prescindere dal colore politico, pare quasi si siano alacremente impegnati per vomitare leggi, decreti e regolamenti che, lo dico schietto, fanno gli interessi dei ricchi e colpiscono chi lavora, a cominciare dalle donne, dai giovani, dagli immigrati e dai disabili, ma poi in definitiva tutti”.

Come mai?

“Rispondere a questa domanda sostenendo, come fanno tanti, che i politici sarebbero disonesti o incapaci è una sciocchezza, e sarebbe anche una considerazione controproducente. Rilevo invece due questioni. La prima è che nella politica è venuta meno l’idea che nelle istituzioni ci si va come espressione di una elaborazione collettiva: una massa di persone che si incontra, discute, elabora idee e proposte frutto di continui confronti e mediazioni, plasmando nel tempo le classi dirigenti, e la candidatura per entrare nelle istituzioni è solo l’ultimo anello della catena. Oggi tutto questo non c’è più, si punta sul singolo che ha una pensata brillante, un passato che magari è una garanzia di impegno e onestà, o piuttosto su quello abile a raccontarla o peggio a distribuire favori. Il risultato è che anche chi fa politica è solo, e nessuno da solo può essere competente su tutto. Cosicché le norme le scrivono le lobby, i faccendieri, e spesso il politico che le approva non comprende neppure ciò che sta votando o le sue conseguenze. In definitiva, intendo dire che non può esservi una politica che fa gli interessi delle masse senza la partecipazione delle masse alla politica. E di certo l’isolamento prodotto dagli smartphone, così come l’invito a non andare a votare, non aiuta a cambiare questa rotta”.

Oltre al nuovo assetto assunto dalla politica dopo la fine dei partiti di massa, c’è probabilmente anche una questione culturale...

“? la seconda questione: dopo la fine della Guerra fredda è dilagata ovunque, anche nelle sinistre, cioè anche nelle forze che dovrebbero avere nell’uguaglianza il proprio valore fondativo, l’idea che l’economia di mercato sia un bene in sé, persino un valore, un credo. Cosicché si è arrivati a pensare che il bene del Paese coincida col bene delle imprese, e il bene delle imprese è quello che ti chiedono gli imprenditori e i dirigenti, non i lavoratori. Ci si è bevuto che per creare posti di lavoro bisogna poter licenziare, che per alzare i salari si devono indebolire i sindacati, persino che per contrastare i morti sul lavoro vanno ridotti i controlli. Poi c’è la foglia di fico, quella per cui la politica deve rimanere super partes tra la grande multinazionale e i lavoratori, neutrale tra chi è ricco e chi non arriva a fine mese. ? una gigantesca, evidente, stronzata, eppure è l’idea che va per la maggiore, spesso persino nel centrosinistra. Probabilmente c’è chi ancora crede che se i ricchi diventano più ricchi, qualche briciola in più dal tavolo cadrà”.

Questa è stata la rivoluzione thatcheriana, il neoliberismo di Margaret Tatcher e Ronald Reagan, basato su meno tasse ai ricchi e meno servizi sociali, che negli anni ’80 sconfisse gli esiti egualitaristi del ’68. Ora, 40 anni dopo, se ne vedono i risultati: meno coesione sociale, le società occidentali che sembrano aver perso il lume della ragione, con la gente che vota per questo o quell’arruffapopolo, sempre più improbabili e ora anche pericolosi.

Il referendum: ne valeva la pena?

Ora dobbiamo constatare come non ci sia stata una cultura contraria al liberismo, ossia alla disuguaglianza eretta ad obiettivo. In questa situazione, è valsa la pena cimentarsi in un referendum che intendeva abolire le leggi che permettono lo sfruttamento del precariato? Combattere cioè su un terreno ostile, che ha regole che ti penalizzano, e quando al contempo ti troverai contro la grande maggioranza dei media?

“Il referendum è stato perso. Questo è innegabile. Ma si poteva non farlo? Che alternativa abbiamo oggi se non quella di provare a scuotere le persone e tentare di ricreare una coscienza collettiva? Attorno al referendum c’è stata una mobilitazione come non si vedeva da moltissimi anni, c’è stato un impegno straordinario di delegati sindacali dentro e fuori i luoghi di lavoro, sono scese in campo tantissime associazioni, si sono schierati intellettuali e persone dello spettacolo, e sebbene non sia stato utile il tentativo di alcuni di trasformare il referendum in un voto contro l’attuale Governo, è comunque positivo che una parte della politica abbia preso posizione e si sia impegnata per il raggiungimento del quorum e la vittoria dei Sì. Ci sono state assemblee sindacali, incontri in innumerevoli occasioni pubbliche, volantinaggi, dibattiti, si è fatta avanti una parte della società che è stata persino eroica nel proprio impegno e dedizione”.

Sì, però ora la sconfitta ha spento tutte queste speranze?

“Penso e spero l’opposto. Il referendum, pur perso, dobbiamo considerarlo un punto di partenza, non un punto di arrivo. Per due mesi abbiamo acceso i riflettori sulle condizioni di chi lavora, abbiamo parlato di precarietà, di appalti, di morti sul lavoro, di (in)giustizia sociale. Il 30% è un risultato lontanissimo dal quorum, è vero, ma nel 2025, quando la percentuale di chi vota alle elezioni è spesso inferiore al 50%, chi è che è in grado di far alzare dal divano 15 milioni di persone, apposta per andare a votare sul lavoro e per dare la cittadinanza agli immigrati, avendo contro il Governo, una parte dell’opposizione, quasi tutti i mass-media, il mondo delle imprese, e addirittura la Cisl, il secondo sindacato italiano?”

A proposito del quesito sulla cittadinanza (5 anni invece di 10 di residenza legale in Italia per poter chiedere la cittadinanza italiana): i Sì sono stati solo il 65%, contro quasi il 90% di Sì nei quesiti sul lavoro. Il tema immigrati ha danneggiato l’obiettivo del raggiungimento del quorum?

“No. L’esito sarebbe stato lo stesso. E i temi sui quali si è votato erano strettamente connessi. Se un lavoratore precario ha paura a partecipare a uno sciopero perché teme di perdere il lavoro, un lavoratore immigrato senza cittadinanza teme di perdere tutto, persino la propria famiglia. Avere una massa enorme di persone ricattabili, la cui intera vita dipende dal capriccio del superiore, del padrone dell’azienda o del dirigente, è una tragedia per tutti. Ma così come ti mostrano in modo martellante il singolo lavoratore che si è messo in malattia per vedere una partita di calcio, allo scopo di creare il consenso per cancellare per tutti il diritto a prendere lo stipendio quando ti ammali (e guarda caso, di chi evade il fisco però non si parla mai), allo stesso modo c’è questa campagna martellante sui furti e le risse degli immigrati per impedire a milioni di persone di avere dei diritti, una massa di lavoratori ricattabili che a qualcuno fa comodo avere per ricattare anche tutti gli altri.

In tutto il mondo questa è la battaglia culturale più difficile. Eppure la Rivoluzione francese della fine del ‘700 consistette proprio nel passaggio dallo jus sanguinis allo jus soli, e la Rivoluzione americana di quegli stessi anni sancì il principio che se pago le tasse devo avere il diritto di votare. Siamo tornati indietro di 250 anni, ma d’altronde la grande borghesia oggi sta tentando di trasformarsi in nobiltà”.

Evidentemente Guarda spera che si inneschi una analoga contro reazione ai privilegi. Magari meno sanguinosa, come oggi la democrazia (ancora) permette. Sarà una battaglia culturale, in cui pensiamo di essere tutti coinvolti. E in quest’ottica anche un referendum perso può avere il suo significato.