Lentezza

Che bel sogno questa notte! I fiumi sono navigabili. Su una serie di canali artificiali ci si sposta da un corso d’acqua all’altro a bordo di feluche spinte dal vento. Ogni cittadina ha il suo porto e tutt’intorno regnano silenzio e armonia. Il mondo era semplicemente tornato indietro, smettendo di crescere e riscoprendo modi più genuini di vivere. Dalla mia imbarcazione sgranavo incantata gli occhi, per cogliere tutta la bellezza di un mondo rallentato.

Un sogno ispirato dalla “giornata della lentezza”, festeggiata a metà marzo. Una festa che sento molto, perché credo che la decrescita sia la possibilità di realizzare un nuovo Rinascimento. Che liberi le persone dal ruolo di strumenti della crescita economica ricollocando l’economia nella funzione di semplice strumento per gestire le risorse del mondo, in modo che tutte le specie viventi possano viverci al meglio. È l’elogio della lentezza, della durata, dell’indifferenza alle mode e all’effimero, l’attingere al sapere della tradizione, il rispetto del passato... sicuramente il migliore dei mondi possibili!

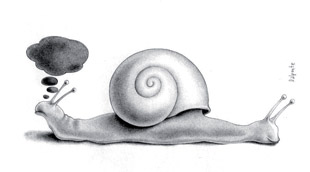

E poi è anche la mia festa. Io, lumachina che corre solo con i suoi pensieri, che rimbalzano rapidi dall’oggi allo ieri. A quando, bambina, sollevavo il coperchio di latta ed ecco spuntare mille corna telescopiche di lumache indifese in cerca di una via di fuga. Al ricordo del passo lento di papà che camminava piano e sicuro tra i boschi. Era molto legato alla sua terra, a quel pezzetto ripido di bosco che gli era rimasto a ricordo della sua famiglia, mentre un altro fratello aveva ottenuto la loro casa in paese. Ma papà, pur essendo nato in un paese che si chiama Faida - dove si litigava sempre o tra parenti o con i vicini - aveva un buon carattere ed evitava il conflitto, poi Mauthausen aveva fatto il resto. La sua mitezza era gioco facile per gli scaltri. Aveva patito la fame da piccolo e poi il lager lo aveva rovinato e, una volta libero di mangiare, le varie ulcere che sanguinavano non gli davano tregua. Morì dopo essersi tacitamente contorto di dolore per quarant’anni, pochi mesi prima della scoperta dell’helicobacter pylori, responsabile dell’ulcera. Una cura arrivata troppo tardi per lui.

Sapeva trovar da mangiare nei boschi, dai funghi che conosceva a perfezione, alle radici selvatiche, a castagne e noci, alle lumache. Queste ultime furono uno degli incubi della mia infanzia. Finivano in un secchio di latta con un peso che premeva sul coperchio e lasciate lì dentro a spurgare tre giorni, mangiando solo la farina gialla che le ripuliva dentro. Qualcuna la salvavo, o così speravo, perché precipitare dal terzo piano significava morte sicura. Allora aspettavo che s’incollassero al muro della casa, ma spesso cedevano per la stanchezza della posizione verticale, come rocciatori spossati. Qualcun’altra me la ficcavo nella tasca del grembiule e andando a scuola la liberavo fra l’erba di qualche giardino. Sentivo una gran pena per quelle creature, perché erano prigioniere e per l’agonia che passavano, per poi finir nell’acqua bollente. E se un giorno qualcosa di simile fosse capitato a me? Pensavo con premonizione. Provavo sentimenti di rancore per papà che le andava a scovare e per la mamma, complice, che le cucinava. Queste crudeltà mi chiudevano lo stomaco e, anche se da piccola avevo sempre una gran fame, quel giorno mangiavo solo polenta.

“Lumaca” è anche uno dei tanti rimproveri quotidiani che mi rivolgo da sola, nemmeno il peggiore. Quando inizio al mattino dandomi dell’incapace perché non mi allaccio le scarpe rapidamente come vorrei. Proseguo dandomi della foca perché fatico ad alzarmi dal divano; e dell’oca se scordo un impegno. Della sciocca se non collego prontamente l’evidente. Sì, la mancanza di autostima è la peggiore delle mie malattie. Ma poi, perché denigrarsi da soli? La vita e il mondo lo fanno già abbastanza. Meglio l’autoironia: di quella il mondo è decisamente avaro.