Fame di terra, contrasti etnici, corruzione

Cosa sta accadendo in Kenya?

Le cause delle violenze postelettorali in Kenya sono tante e complesse, e hanno anche radici lontane nella storia e nelle culture delle diverse (quasi 50) etnie del Kenya. Ma, se pur semplificando, mi pare se ne possano isolare due come le più importanti. La prima causa è la terra, o meglio la competizione per la terra. Il Kenya è per estensione approssimativamente il doppio dell’Italia, e ci sono circa 35 milioni di abitanti, ma la terra coltivabile è solo il 15%, il rimanente è semi-arido o arido. C’è quindi una grossa competizione per la terra. I Kikuyu, che sono l’etnia più numerosa (circa 7 milioni), sono tradizionalmente agricoltori e, fin da prima dell’indipendenza, sono usciti dalle loro terre per andare a coltivare terreni che invece prima venivano usati da pastori nomadi o seminomadi.

Questo fenomeno è soprattutto importante nella zona della Rift Valley, dove si trova Eldoret, che è stata al centro delle violenze più gravi lo scorso mese. Anche nelle città la terra è estremamente costosa per gli standard africani e per il keniano che ha un’entrata media abbastanza bassa. Per esempio, nella zona di Woodley, dove è stato ucciso il deputato Melitus Were, mille metri quadri di terreno costano 25.000 euro. E siamo a un passo da Kibera (la baraccopoli più ampia e popolata di Nairobi)!

E’ chiaro che una percentuale molto bassa della popolazione keniana può permettersi di possedere una casa, mentre circa i due terzi delle persone sono ammassati nelle baraccopoli, in aree che non erano neanche considerate edificabili, perché acquitrinose o per altre ragioni.

In Kenya un argomento che fa sempre scaldare gli animi è quello delland grabbing, l’accaparramento illegale delle terra, che è la prima azione che compie chi acquisisce un po’ di potere politico, il primo scalino verso il benessere e la ricchezza.

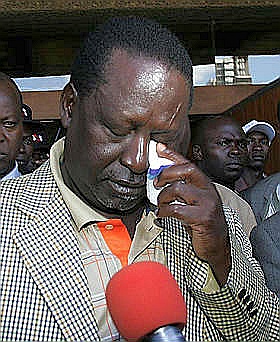

La seconda causa, che ha ovviamente molte sfaccettature, è l’ingiustizia sociale. Il Kenya è al decimo posto nella classifica mondiale della sperequazione economica. La famiglie di Mwai Kibaki e di Raila Odinga, i due protagonisti di questa lotta per il potere, sono fra le più ricche del Paese. E i poveri vivono a stretto contatto con la ricchezza più sfacciata. Basta fare due passi fuori Kibera e si incontra da una parte un campo di polo, dall’altra un campo di golf, e poi quartieri che traboccano di opulenza. In un certo senso la crescita economica, che è stata un indiscusso merito di Kibaki ma che non è arrivata a farne beneficiare le masse povere, è stato un modo per darsi la zappa sui piedi: i poveri negli ultimi anni sono diventati ancor più frustrati vedendosi negato l’accesso al benessere e alla ricchezza.

Questa causa è aggravata da una mentalità per cui l’ingiustizia e la corruzione sono diventati un fatto accettato, uno stile di vita. Dall’indipendenza ad oggi abbiamo avuto una politica malata, fondata sull’idolatria del potere e dei soldi, una sorta di religione che è stata alimentata dagli uomini politici keniani fin dall’indipendenza. In Kenya mettersi in politica, arrivare a diventare consigliere comunale, poi parlamentare, è il metodo più sicuro per arricchirsi. E arricchirsi in fretta, senza remore morali, diventa il loro unico fine.

A tale proposito ho sentito recentemente un giudizio che non mi è piaciuto, perché troppo assoluto, ma che effettivamente illumina un aspetto importate della situazione presente: "Quelli che hanno partecipato alle azioni di massa dell’opposizione e che hanno ucciso non lo hanno fatto per frustrazione o perché reclamano giustizia. Vogliono la ricchezza subito".

Bisogna poi tener conto che queste cause sono rivestite dalla maschera etnica. Gli uomini politici, mai come in questi ultimi due anni - incominciando dall’opposizione - hanno esaltato l’appartenenza etnica per giustificare o per condannare le ingiustizie, facendo appello a un’identità che è in sé positiva e che attiva il senso di appartenenza più profondo in ogni africano. Ma la triste conseguenza è che costoro sono riusciti in tal modo a scatenare i poveri contro i poveri. Nessuno nelle zone ricche di Nairobi è stato ucciso: tutti i figli dei ricchi vanno tranquillamente a scuola, nelle costose scuole private della capitale o all’estero.

Negli ultimi due anni l’Orange Democratic Movement, cioè il partito d’opposizione capeggiato da un appartenente alla tribù dei Luo, ha martellato la gente dicendo: "Dopo i Kikuyu e i Kalenjin, adesso è il nostro turno". Questo è diventato il leitmotiv non ufficiale della campagna elettorale, a cui si è aggiunto nelle ultime settimane un altro mantra: "Se perdiamo, vuol dire che ci sono stati brogli elettorali". Mi dicono che una tecnica simile era stata usata in Ucraina.

Il terreno era così pronto per scatenare l’odio tribale e per legittimare chiunque avesse del risentimento contro il vicino per incendiargli la casa o rubargli la terra.

Il governo, dal canto suo, non ha fatto niente per disinnescare queste bombe, anzi il Presidente ha richiamato al governo due ministri Kikuyu che avevano dovuto andarsene sotto pesantissime accuse di corruzione. E la corruzione, se pure in tono minore rispetto ai tempi dell’ex presidente Daniel Arap Moi, è continuata in modo sfacciato.

L’abitudine all’ingiustizia ha fatto nascere l’usanza di farsi giustizia da sé, la cosiddetta pratica del mob justice, la "giustizia popolare". Un ladro, anche se si tratta di un ragazzino che ti ha scippato una cosa che vale pochi euro, viene preso e ammazzato sul posto a pugni e calci. Un accademico inglese, David Anderson, ha osservato come a livello più alto la violenza sia divenuta parte integrante della vita politica e sociale del Kenya. Nelle baraccopoli i giovani disoccupati vengono ingaggiati dai commercianti per proteggere i propri negozi o per esigere tangenti dagli altri, e presto diventano bande che spadroneggiano un una certa area.

A livello politico queste bande vengono usate per proteggersi e per intimidire gli oppositori. Sono esse che hanno creato un clima di intollerabile coercizione nelle roccheforti sia del governo che dell’opposizione.

Questo clima è incredibilmente non percepito o per lo meno non denunciato dagli osservatori internazionali, che hanno affermato, inizialmente, che le elezioni erano state condotte in modo libero. Anderson chiama questa "economia della violenza" ma si potrebbe chiamarla anche "politica della violenza".

Ma mi preme sottolineare che siamo di fronte a qualcosa di ben diverso da ciò che accadde in Rwanda. Qui la violenza etnica è stata voluta e creata al servizio della violenza politica ed economica.

Purtroppo in questi giorni il destino del Kenya è in mano a delle persone che dovrebbero dialogare per trovare una via di uscita pacifica a questa crisi, ma che non sono mai stati intenzionati veramente a rendere giustizia al popolo. E’ un po’ come cercare di trasformare dei leoni in vegetariani.

La comunità internazionale, che ha giocato un ruolo importante e non sempre positivo in tutto questo dramma, forse potrebbe riuscire in questo miracolo.