L’impostazione culturale data da Sgarbi: una strada sbagliata

Un intransigente professionista dell’arte classica a guidare un museo del contemporaneo: poteva funzionare?

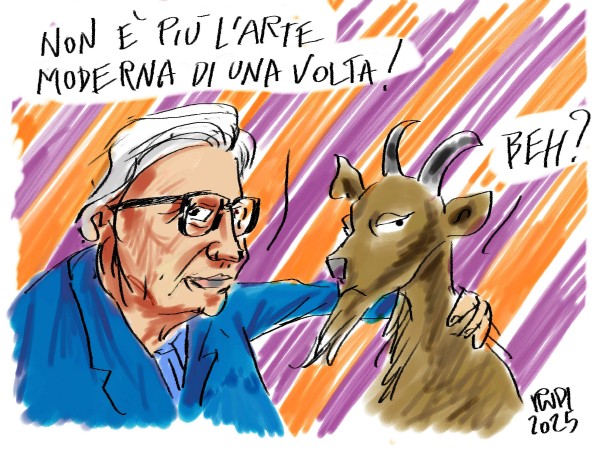

Vittorio Sgarbi, tra le varie cose, è soprattutto un critico d’arte e un divulgatore, molto bravo, convincente, a volte addirittura entusiasmante. Ma il suo campo è il rinascimento e il barocco. Che cosa ha combinato in un museo di arte moderna e contemporanea?

L’uomo è stato nominato per motivi diversi dalla competenza: oltre che per affinità politica, soprattutto perché personaggio dello show business, quindi potenziale attrattore di nuovi visitatori. Lui però non ha eluso la contraddizione tra le sue competenze e l’essenza del museo chiamato a presiedere: ha cercato di fonderle. Come? Mettendo a confronto i grandi nomi del passato, Raffaello, Caravaggio, Canova ecc con gli artisti del presente, nelle cui opere individua più o menoespliciti riferimenti ai capolavori classici. Nella convinzione che ci sia un filo rosso che leghi il contemporaneo al passato: si tratta solo di individuarlo e renderlo palese.

Così ha affiancato lo splendido autoritratto di Raffaello ad altri di De Chirico e Dalì; ha citato le nature morte di Caravaggio convocando un artista che le ha rielaborate con tecniche contemporanee; e un’analoga operazione ha fatto con il martirio di Santa Lucia.

Insomma, il passato che ritorna. Un ragionamento interessante, in parte condivisibile, ma dal fiato troppo corto per un (più o meno) grande museo. Perché l’artista contemporaneo che celebra il maestro può essere una cosa interessante, ma certamente non è un discorso sul contemporaneo. E in quanto al tema del classico che ritorna, non è che il contemporaneo debba per forza essere ancella del passato. Sgarbi addirittura, in occasione di queste mostre, commissionava quadri che riprendessero opere celeberrime. Operazione di modesto interesse, ma soprattutto... sarebbe questo il contemporaneo?

Anche perché, conseguentemente, dal contemporaneo venivano automaticamente escluse tutte le correnti che non avessero a che fare con il realismo.

Non parliamo poi di un altro inciampo decisivo. Il Mart, da anni, non ha autorevolezza a livello scientifico. Non è tra i grandi musei, non si è caratterizzato, fin dalla prima gestione di Gabriella Belli, per un lavoro di ricerca di alto livello, come da propositi iniziali.

Poi le cose sono ancora peggiorate: nonostante dei limiti, ai tempi di Gabriella Belli la preparazione di una mostra durava più anni, con studi e approfondimenti che si riverberavano nella mostra e soprattutto nei cataloghi. I direttori successivi, forse incalzati dalla necessità di avere più visitatori, hanno messo in campo molte più mostre, ma su cui fatalmente si lavorava meno. Con Sgarbi, poi, la tendenza si è esasperata: moltissime mostre - alcune di minima grandezza, tre vetrine, uno-due moduli – supportate da pochissimo lavoro.

Questa dinamica ti fa uscire dai grandi musei. Che non ti riconoscono, e non ti prestano le loro opere di pregio. Così Sgarbi si è trovato a fare le nozze con i fichi secchi: la mostra su Raffaello con un unico quadro di Raffaello (a parte un lavoretto giovanile). E allora avanti con i rifacimenti e con le copie, magari facendo di necessità virtù, esaltando il valore dell’arte di copiare.

L’uomo ha la sua genialità: è arrivato a mettere di fronte, in una disposizione a specchio, un capolavoro del Caravaggio (imprestato per un brevissimo periodo) e una sua copia, producendo straniamento e riflessioni. Geniale, appunto, ma anche di corto respiro: un museo non si può reggere su queste trovate.

Una riflessione la merita poi la mostra “Arte e fascismo”. Che vuol dire, la storia che esplicitamente irrompe nell’arte. Sul tema si era cimentata Gabriella Belli, con timidezza controproducente: esponendo a Parigi una mostra sull’arte razionalista in Italia negli anni del ventennio, ma senza mai nominare il committente (il regime) e neanche accennare alla parola “fascismo”. Con il risultato di venire sbeffeggiata dalla critica parigina.

Sgarbi invece il tema lo ha affrontato. Tema di grandissimo rilievo, che pone domande di fondo: può un’opera essere un capolavoro, pur celebrando l’autoritaria grandiosità di un regime oppressivo? Oppure esaltando cose terribili, la guerra, la sopraffazione? Leni Riefenstahl era un genio del cinematografo, ma santificava il nazismo; nel nostro piccolo, Fortunato Depero inneggiava allo sfondamento dei crani dei nemici. I greci invece identificavano il bello e il buono, kalòs kai agathòs: sbagliavano?

La mostra (”da un’idea di Vittorio Sgarbi”, in realtà a cura di Beatrice Avanzi e Daniela Ferrari) si teneva lontana da tutto questo. Non mancavano certo le opere, da quelle di aperta propaganda a quelle che riuscivano a defilarsi dal brodo di coltura del fascismo. Ciò che mancava invece era il giusto rilievo al contesto liberticida del ventennio, e nello specifico alla limitazione della libertà creativa imposta dal controllo capillare del sistema dell’arte, per cui poco emergeva sul destino di chi si rifiutava di collaborare. A nostro avviso, quindi, la mostra ha operato alcune scelte limitanti o sbagliate, mentre un lavoro di ricerca più approfondito e magari interdisciplinare, avrebbe prodotto ottimi risultati.

Pessimi i risultati, ma indicativi, della mostra su Tullio Garbari, realizzata senza alcuna cura nel ricostruire il percorso dell’artista e il contesto. Garbari non è uscito valorizzato, ma quasi umiliato; a Sgarbi un pittore trentino, moderno, non interessa niente.

Ad illustrare la fine dell’era Sgarbi può essere utile il confronto sulle ultime mostre della Galleria Civica di Trento che, ricordiamolo, è nell’orbita del Mart. La Galleria aveva una mission: illustrare le ricerche attuali. Sgarbi la ha declinata in più occasioni come strumento per proporre artisti che si confrontassero con il classico, basta citare i titoli di alcuni eventi: “Camera Picta”, “Domus contemporanea”... Nel 2025, con Sgarbi ormai poco operativo, non a caso le cose cambiano: nel marzo di quest’anno c’è stata la mostra “Etruschi del 900”, evidentemente rivolta al passato, invece, ad aprile, la mostra “Intelligenze emotive” in cui l’attenzione al contemporaneo è totale.

In conclusione, a nostro avviso l’epoca Sgarbi, senza portare ingressi, lustro e fondi al Museo, ne ha deviato il percorso, che ormai da tempo non può più essere quello verso il grande museo internazionale del moderno e contemporaneo; ma almeno verso un buon museo italiano.